五色沼湖沼群について

五色沼は大小30あまりの湖沼の総称です(五色沼湖沼群)。沼ごとに、青や緑などの様々な色の水を呈します。五色沼沿いには、片道約4kmの五色沼自然探勝路が整備されています。また、五色沼周辺は磐梯朝日国立公園の特別保護地区に指定されており、一切の採取行為が禁止されています。

*同じ磐梯朝日国立公園の浄土平地区(福島市)の一切経山(いっさいきょうざん)の北側にある「五色沼」(別名「魔女の瞳」または「吾妻の瞳」)と混同されることがあります。

五色沼の歴史

五色沼は、磐梯山が明治21年(1888年)に水蒸気噴火を起こした際に発生した岩屑なだれが、長瀬川とその支流を堰き止めたことで形成されました。森林の広い範囲は荒野となりましたが、高温の溶岩などに覆われなかったことや、遠藤現夢*をはじめとする人々の植林事業によって、森林は早期に回復しました。そのため、現在の五色沼周辺は、緑豊かな景観となっています。

*遠藤現夢(1864-1934)

本名は遠藤十次郎。荒野となった裏磐梯に美しい緑をよみがえらせようと私財を投じて植林を行った事業家で「裏磐梯緑化の父」と呼ばれる。柳沼と青沼の間のコース途中に小道があり、350mほど入ると遠藤現夢翁の墓がある。

五色沼の水質

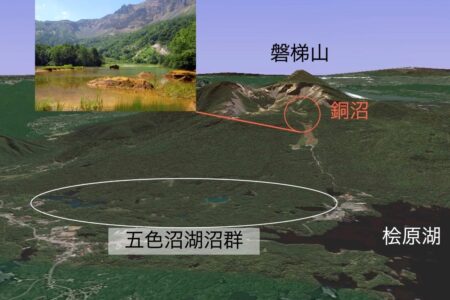

五色沼の水系は、磐梯山の火口付近にある銅沼(あかぬま)に端を発する地下水を水源として、一つに連なっています。桧原湖の湖水や磐梯山の深層地下水などが混入している湖沼もあり、沼ごとに異なった水質を示します。

五色沼には酸性の沼が多く、鉄、マンガン、アルミニウムなどを多量に含んでいます。また、五色沼には水が青色や赤色に見える沼が存在していますが、これは水中に存在するケイ酸アルミニウム系の金属微粒子による光の散乱や、湖底に蓄積した酸化鉄などが光を反射することに由来します。